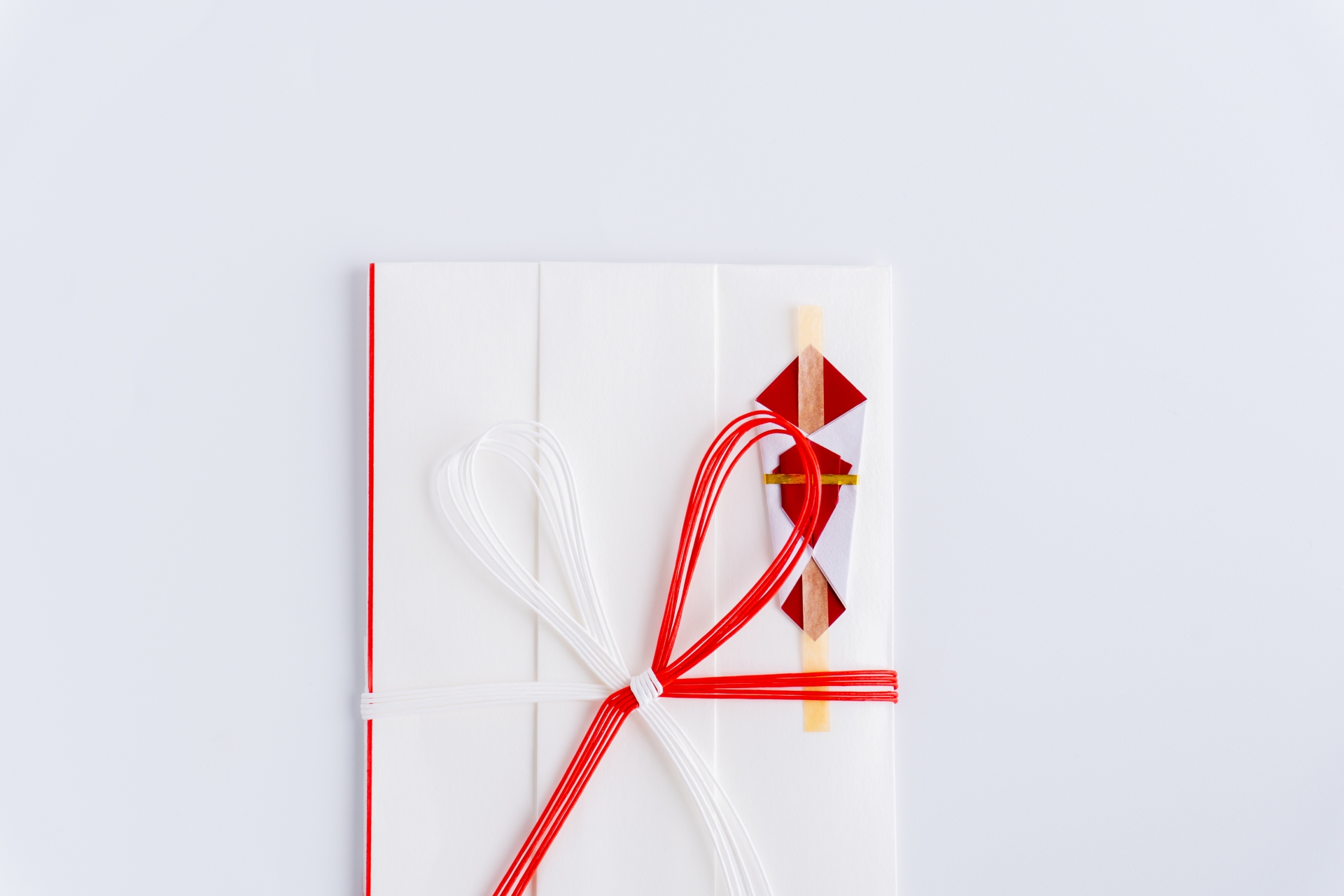

大切な方へ贈り物をするときや、お見舞いなど、色んなシーンで登場する熨斗紙。

熨斗紙の書き方について一度は困ったことはありませんか?

そもそも、ギフトシーンでよく聞く熨斗(のし)とは何なのでしょうか?

マナーや使い方などがよくわからないという方のために、この記事では熨斗の構成要素やマナー、使い分け方などを解説します。本記事を参考にして、フォーマルな場面で役立つ熨斗の使い方を覚えましょう。

熨斗(のし)とは?

熨斗(のし)とは本来、熨斗紙の右上にある小さな飾りのことをいいます。もとはあわびを薄くのして干した「熨斗鮑」のことで、生ものの象徴でした。

昔は「贈り物=神仏へのお供え物」という考えがあったため、贈答品に熨斗鮑をつけ、「お供え物として生ものを添えました」という意味を表していたのです。熨斗鮑は時代とともに簡略化され、現在は熨斗と水引が印刷された「熨斗紙(のし紙)」を贈答品にかけることがマナーとなっています。

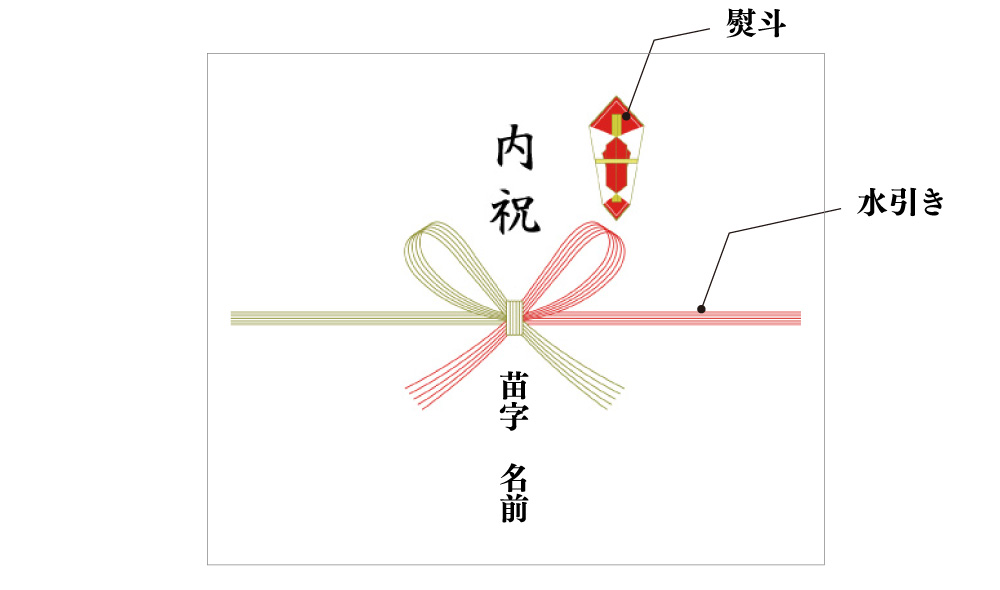

熨斗紙の構成要素

熨斗紙は「熨斗・水引・表書き・名前」という4つの要素で成り立っています。

熨斗………熨斗紙の右上に印刷された小さな飾り

水引………熨斗紙の中央に印刷された紐状の飾り。

表書き……熨斗紙の上段に書く贈答品の目的。「御結婚御祝」「内祝」など。

名前………熨斗紙の下段に書く差出人の名前。表書きより少し小さめに書くとよい。

熨斗紙をかけるときの注意点

◆内熨斗(内のし)と外熨斗(外のし)の違い

内熨斗はお品に直接熨斗紙をかけ、その上から包装紙などを付ける方法です。内熨斗で贈ると、包装紙の上からでは表書きと名前が見えないため、慎ましい印象になります。そのため控えめに贈りたい場合に用いられるほか、品物が傷つかないよう、配送するときにもよく使われます。

外熨斗の場合は、包装紙で包んだ上から熨斗紙をかけます。外熨斗は、パッと見てすぐに表書きや差出人の名前を確認できる点がメリットです。そのため品物を手渡しする場合や、ビジネスシーンでよく使われています。また、婚礼関係などの大きなお祝いごとがあり、受取をされる方に贈り物が集中することが予想される場合、誰から来たものかすぐにわかるように外熨斗にするのがいいとされます。

◆熨斗紙(のし紙)と掛け紙の違い

熨斗紙とよく似たものに「掛け紙」があります。掛け紙には水引のみ印刷されており、熨斗はついていません。

熨斗紙は慶事での贈答品に使用され、掛け紙は弔事での贈答品に使用されます。間違わないように気を付けましょう。

◆短冊との違い

贈り物につける細長い紙を短冊といいます。お見舞いなど慶弔どちらでもない贈り物や、慶弔どちらなのかをはっきり表したくない贈り物に対応できる紙です。形状が小さいなど、物理的な理由で紙をかけにくい品物にも使えます。

控えめな贈り物として渡し、相手へ気負わせたくない場合にも使用可能です。短冊には熨斗が印刷してあるものと無地があるので、慶弔で使い分けたい場合は「慶事=熨斗つき/弔事=無地」を使いましょう。

熨斗紙(のし紙)の水引の種類

蝶結び(花結び)

蝶結び(花結び)は、簡単にほどけて何度でも結び直せることから、「何度あってもよいお祝い事/贈答品」に使われます。

出産祝いやお中元、お歳暮、子どもの入学祝いなどです。繰り返さない方がよい出来事に蝶結びを使うと、失礼になるので気を付けましょう。

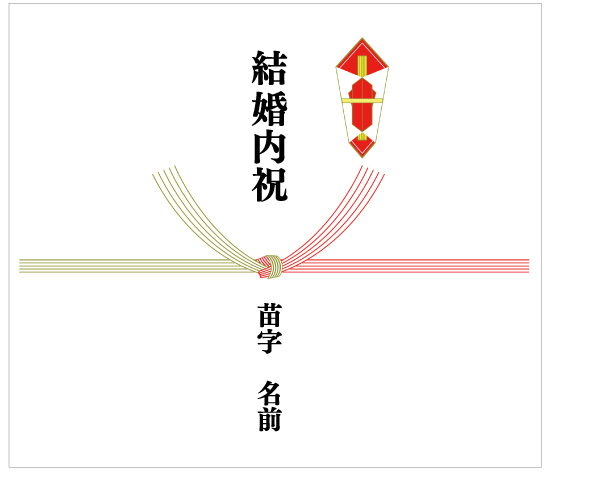

結び切り(固結び・本結び)

結び切り(固結び・本結び)は、1度結ぶと固くてほどけないことから、「繰り返さない方がよいお祝い事/贈答品」に使われます。

婚礼の贈答品や、傷病の快気祝いなどです。また、弔事も繰り返したくない出来事なので、香典返しなどにも結び切りが用いられます。

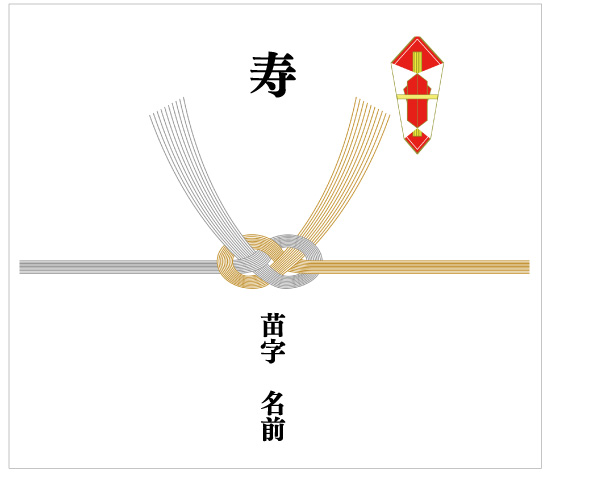

あわじ結び

あわじ結びも1度結ぶとほどけない結び方なので、結び切りと同じように「繰り返さない方がよいお祝い事/贈答品」に使われます。見た目が華やかで、両端を引くとより固く結ばれるため、結婚祝いで使うケースが多い結び方です。

熨斗紙(のし紙)の水引の色と本数

熨斗紙はおもに、慶事の贈答シーンで使われます。そのため水引は、紅白もしくは金銀を選ぶのが一般的です。

紅白は慶事全般、金銀は結婚祝いや長寿祝いなどの特別なお祝い事で使われます。金銀は水引のなかでも最高格だからです。

本数は3・5・7など奇数を使います。基本的には5本を使用しますが、高額な贈り物をする際に7本を用いるケースもあります。なお9本は「九=苦」を連想させ、縁起が悪いとされているので使用しません。

例外に、結婚祝いで使う10本の水引があります。これは「婚姻関係を結ぶ両家が5本ずつを二重にした」という意味合いで、両家が手を結びあう様子を表現しています。

熨斗紙(のし紙)の使い分け

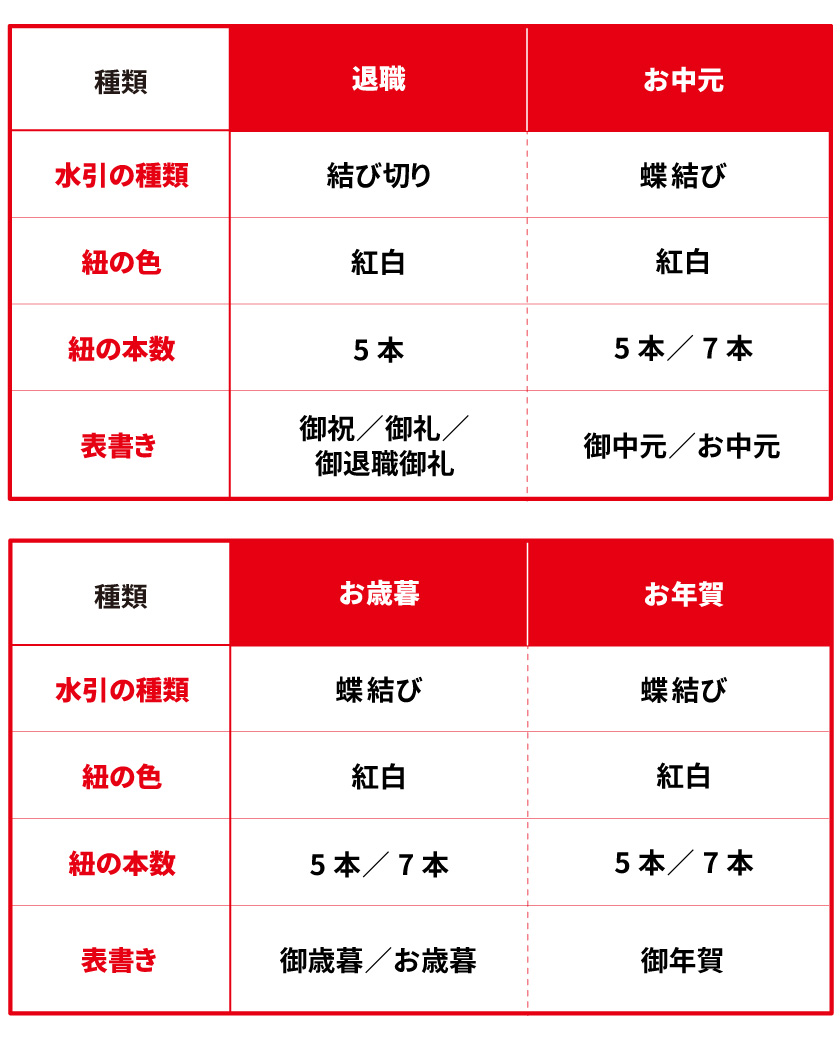

ここからは、使い分け方を一覧で紹介します。

水引の本数が2パターンある場合は、贈答品の金額に合わせて選びましょう。相場よりも高額な贈り物をする際に、本数を増やすのが一般的です。

また、表書きが複数パターンある場合は、シーンに合わせてふさわしいものを書きましょう。

◆お祝い事の使い分け

◆内祝いの使い分け

◆その他の贈答シーンでの使い分け

まとめ

熨斗(のし)とは本来、熨斗紙の右上にある小さな飾りのことです。もとは熨斗鮑という生ものをつける文化でしたが、現代では簡略化され、印刷したものが使われるようになりました。

熨斗紙は水引の結び方・色・本数によって使う場面が違うので、間違わないように気を付けましょう。

HACHIオンラインショップでは熨斗のサービスも行っております。ご質問や不明点などあればお気軽にご相談くださいね。